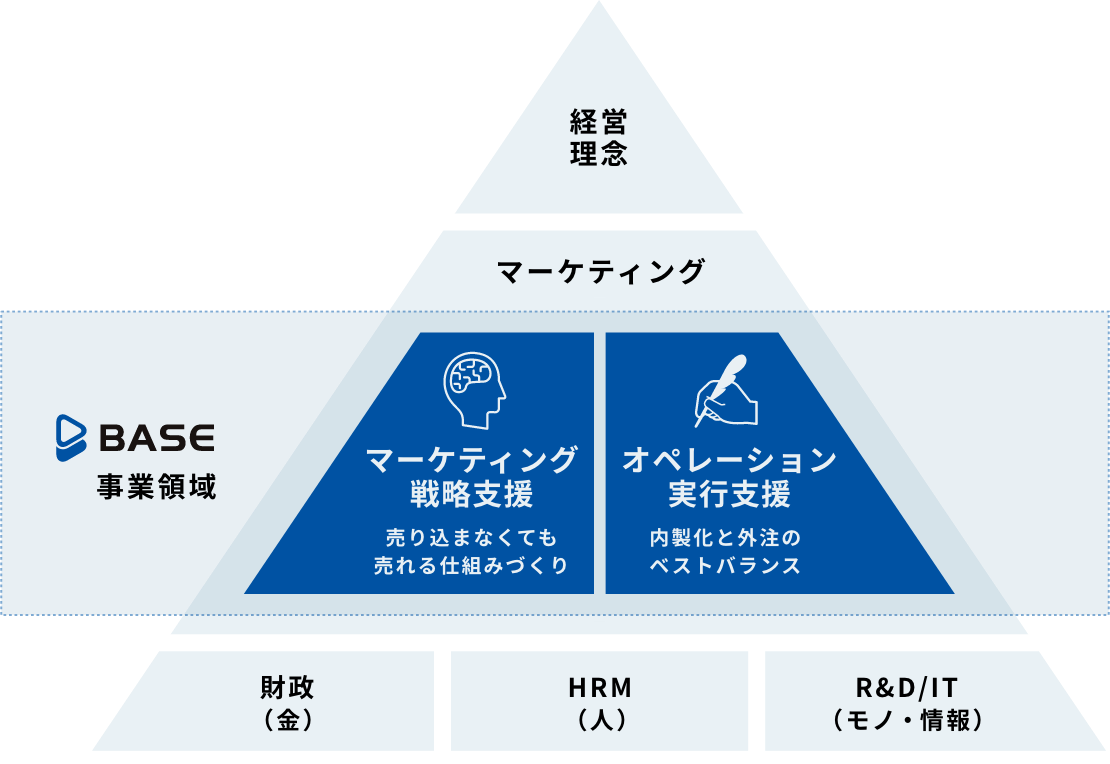

当社の事業領域

マーケティングの 戦略支援と実行支援

マーケティング戦略支援:売り込まなくても売れる仕組みづくり

オペレーション実行支援:内製化と外注のベストバランス

どんなチームで支援するの?

マーケティングに必要な 3つの機能を完全網羅

マーケティング

チーム

エンゲージメント

チーム

デザインチーム

どうやって支援するの?

ベイス式メソッド

さぁ、ご一緒に

はじめましょう。

具体的なご依頼だけでなく、売り方や集客に関することなど現状の課題についても気軽にご相談ください。