-

集客に強いホームページ

-

グラフィックデザイン

グラフィックデザイン -

LINE社認定パートナー事業

-

その他サービス

その他サービス -

会社案内

-

採用・パートナー募集

059-355-3939

受付時間/平日 9:00〜18:00

(土・日・祝を除く)

中国版Instagramとも呼ばれる「小紅書(RED)」は、インバウンド集客や越境ECを目指す日本企業にとって、注目すべきプラットフォームです。

しかし、馴染みがない方からすると「どのようなSNSアプリなのか」「やはり中国語が分からないと、運用できないのか」など不安が大きいでしょう。

この記事では小紅書の基本機能を踏まえながら、日本企業の活用事例を解説します。

アカウント開設の流れや投稿時の注意点はもちろん、弊社の取り組み事例もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

小紅書(RED)とは

小紅書は2013年に中国でリリースされたSNSで、Z世代の女性を中心に人気を集めています。

ライフスタイルや体験をシェアする「体験重視型SNS」として認知されており、月間アクティブユーザー数は2億人超えです(2024年時点)。

ここでは小紅書の基礎知識として、以下の2つを解説します。

- 特徴

- 日本人でも利用できる?

それぞれ詳しく見ていきましょう。

特徴

小紅書は、商品レビューやライフスタイルをビジュアル中心で共有できるSNSです。

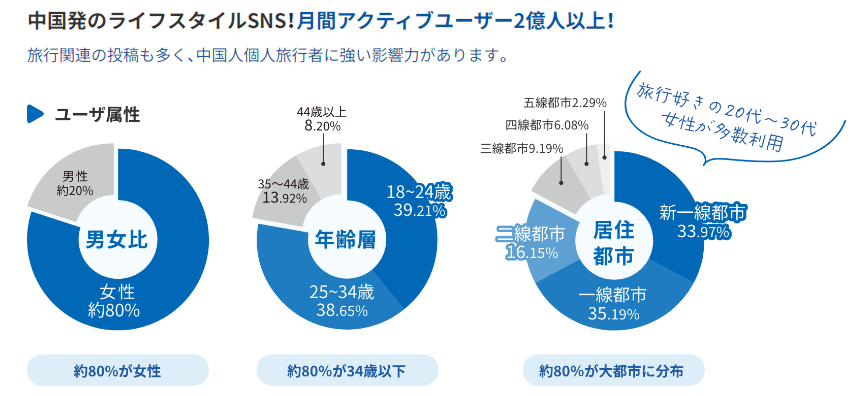

画像やテキストを自由に組み合わせた投稿が可能で、主なユーザーは中国の20代〜30代の女性となっています。

▼小紅書のユーザー属性

最大の特徴は、口コミを通じて信頼を得た投稿が新たな購買行動を生む点です。

機能面では、SNSとECが一体化した「ソーシャルコマース」の要素が強く、投稿から商品購入までがアプリ内で完結します。

また、KOL(インフルエンサー)だけでなく、KOC(一般ユーザー)によるリアルな投稿も信頼性が高く、多くの消費者の行動に影響を与えています。

そのため小紅書は商品・サービスのプロモーションはもちろん、ブランド認知の形成や新規顧客開拓にも適したツールです。

小紅書の基本的な使い方やユーザー層について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

【関連記事】小紅書(RED/レッド)とはどんなアプリ?日本企業における活用アイデアも解説

日本人でも利用できる?

小紅書は、日本国内からでも問題なく利用可能です。

スマートフォンでアプリをダウンロードすれば、ユーザー登録してアカウントを作成し、投稿・フォロー・コメントなどの機能を利用できます。

さらに、ブラウザ版であれば登録なしでも投稿の閲覧が可能です。

検索エンジン経由で特定の投稿ページにアクセスすれば、アカウントを持っていない日本人ユーザーでも、人気の旅行スポットや商品レビューなどを参照できます。

ただし、ブラウザ版は機能制限があり、コメント投稿や「いいね」などの操作はできません。

本格的に運用・投稿したい場合は、アプリ版の利用がおすすめです。

なお、インターフェースの一部は日本語に対応していますが、投稿コンテンツは中国語が中心です。

アプリ内の翻訳ボタンや外部翻訳ツールを併用することで、日本人ユーザーでも一定の情報収集が可能です。

小紅書(RED)の言語表記を日本語にするには?

2025年4月のアップデート以降、小紅書はスマートフォンなどのデバイスで日本語を設定している場合、自動的にアプリの一部が日本語で表示されるようになりました。

そのおかげで、設定画面や一部の説明文などは日本語化され、操作のハードルが下がっています。

ただし、投稿タイトルや本文など、ユーザーが作成するコンテンツは基本的に中国語のままです。

日本語で投稿内容を理解するには、以下のような方法が有効です。

- アプリ内に表示される「翻訳」ボタンをタップし、簡易的に日本語に変換する

- ブラウザで小紅書の投稿URLを開き、ブラウザの自動翻訳機能(Chromeなど)を利用する

- 画面をスクリーンショットして、Googleレンズや翻訳アプリでテキスト抽出・翻訳する

アカウント登録なしでも一部の投稿にアクセスできるため、まずは気軽に内容を確認したい方は上記いずれかの方法を選択しましょう。

日本法人における小紅書(RED)の活用状況

日本企業の間でも、小紅書をマーケティングチャネルとして活用する動きが加速しています。

実際に小紅書を運用している企業のフォロワー数TOP10(2024年12月時点)は、下表の通りです。

|

順位 |

企業・店舗名 |

フォロワー数 |

業種 |

|

1位 |

UNIQLO |

45万9,000人 |

ファッション |

|

2位 |

ドン・キホーテ |

24万3,000人 |

ディスカウントストア |

|

3位 |

マツモトキヨシ |

18万4,000人 |

ドラッグストア |

|

4位 |

Loft |

10万1,000人 |

雑貨店 |

|

5位 |

niko and… |

9万5,000人 |

ファッション |

|

6位 |

東京生活館 |

8万7,000人 |

ドラッグストア |

|

7位 |

スギ薬局 |

7万9,000人 |

ドラッグストア |

|

8位 |

代官山Candy apple |

6万8,000人 |

飲食店 |

|

9位 |

SNIDEL |

6万2,000人 |

ファッション |

|

10位 |

DESCENTE |

6万1,000人 |

スポーツ用品ブランド |

このランキングからも分かるように、ドラッグストアとファッション関連の企業が上位を占めています。

小紅書で魅力的な情報を発信することは、来店・購買行動に直結する重要な施策です。

なお、弊社ではSNS運用に長けた専門スタッフが、小紅書アカウントの企画から運用代行までを一貫してサポートしております。

小紅書の導入でインバウンド対策を成功させたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

日本法人における小紅書(RED)の活用アイデア

小紅書は単なるSNSにとどまらず、集客からブランディングまで多様な目的で活用できるマーケティングツールです。

ここでは、日本法人の小紅書運用に活かせる2つのアイデアを紹介します。

- インバウンド集客

- 越境EC

なお、弊社では小紅書の運用担当者も募集しております。

デジタルマーケティングの最前線で活躍したい方は、採用情報ページをチェックしてみてください。

活用アイデア①:インバウンド集客

小紅書は中国人観光客が訪日旅行を計画する際の情報収集ツールとして、非常に高い利用率を誇ります。

ユーザー投稿には地図情報やハッシュタグが設定されているだけでなく、検索性が高いため、観光地名や店舗名・商品名などのキーワードを効果的に含めることが重要です。

また、リアルな体験投稿が重視される傾向にあるため、企業側も広告色を抑えた「共感型コンテンツ」を意識した投稿設計が求められます。

さらに、小紅書の投稿は一度拡散されると検索結果に長く残るため、継続的な集客導線としても有効です。

写真や動画などを組み合わせた投稿は、単なる紹介にとどまらず、実際の行動につながる「体験の予告」として機能します。

なお、弊社ではインバウンド集客に向けた小紅書の運用サポートサービスも展開しております。

訪日旅行における計画段階でのマーケティング戦略について知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしましょう。

【関連記事】【事例付き】インバウンド集客のマーケティング戦略|訪日旅行の計画段階が重要!

活用アイデア②:越境EC

中国国内のEC市場は2023年時点で約418兆円に達しており、日本製品のブランド価値は依然として高い状況です。

小紅書を通じて商品レビューや使用感が拡散されることで、消費者は「安心して買える」と感じ、EC購入へと進みやすくなります。

特に、ライブコマースとの連携が進んでおり、アプリ内でライブ配信しながら商品紹介・販売が可能となっています。

日本法人が小紅書(RED)を利用する際の注意点

日本法人が小紅書を活用する際の注意点は、下表の通りです。

|

中国広告法の順守 |

中国でも広告表現には厳しい審査があり、薬機法や景表法に該当するような表現はNGである |

|

投稿の自然さ |

KOLに依頼する場合も、台本感が出すぎると信頼を損なう恐れがある |

|

コメント対応・フォロワー管理 |

ユーザーとのコミュニケーション設計が重要になる |

|

画像や動画の質 |

スマートフォン撮影でも、照明や構図に配慮した高品質な素材が求められる |

成果を出すには、細部まで注意深く設計されたコンテンツを継続的に投稿することが重要です。

投稿の成果を最大化したい方は、小紅書運用のプロに依頼するのも1つの方法です。

運用代行会社へ依頼するメリットや選び方について知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

【関連記事】小紅書(RED/レッド)の運用成功は代行会社が鍵?依頼するメリットや選び方も

【日本法人向け】小紅書(RED)のアカウント開設手順

日本企業が小紅書で本格的に情報発信するには、企業アカウント(公式アカウント)の開設が必要です。開設までのおおまかな流れは、以下の3ステップになります。

- 個人アカウントを作成する

- 企業認証を申請する

- 必要書類を提出し、審査を受ける

3〜5営業日で審査が行われ、認証完了後に公式バッジが表示されます。

申請時に書類の不備や翻訳ミスがあると審査に落ちるケースもあるため、事前に準備が必要なものをチェックするのはもちろん、専門家のサポートを受けるのもおすすめです。

なお、弊社では小紅書のアカウント開設から運用までサポートしております。

インバウンド集客などで小紅書を有効活用したい方は、運用サポートページをご覧ください。

アカウント開設の具体的な操作方法や注意点について知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしましょう。

【関連記事】【3ステップ】小紅書(RED/レッド)の企業アカウント作成ガイド!注意点も解説

【お役立ち資料】RED 企業アカウント申請書類とチェックリスト

RED(小紅書)の企業アカウント申請書類を、わかりやすいチェックリスト形式でまとめたシートです。

弊社が支援した日本法人の小紅書(RED)運用事例

こちらは、弊社で支援したテーマパークの事例です。

|

業種 |

国内の人気テーマパーク施設 |

|

ターゲット |

中国からの観光客・インバウンド層 |

|

支援内容 |

アカウント立ち上げ〜投稿設計・制作・レポート分析 |

|

投稿媒体 |

|

|

目的 |

中国人観光客に向けたブランド認知・来場促進 |

当アカウントでは投稿1本目から、以下のような高い反応を獲得しました。

- いいね:262件

- コメント:64件

- 保存(ブックマーク):52件

アカウント自体も徐々にフォロワーを増やしており、現在723フォロワー・349リアクション(いいね・保存)と順調に成長中です。

また写真と動画を組み合わせ、実際に「行ったらこうなる」をリアルに伝える工夫をしています。

まとめ:小紅書(RED)運用を始めたい日本法人はベイスへ

小紅書は単なるSNSではなく、中国市場における集客・販促・ブランディングの中核を担う存在です。

特に訪日インバウンド需要の回復や越境EC市場の拡大を背景に、今後ますますその影響力は強まっていくと予想されます。

弊社では、企業ごとの目的や課題に応じた小紅書運用の企画・設計から実行・改善提案までを一気通貫でサポートしています。

小紅書の運用でインバウンド集客を成功させたい方は、運用サポートページやサービス資料をご覧のうえ、お気軽にご相談ください。

【お役立ち資料】RED 企業アカウント申請書類とチェックリスト

RED(小紅書)の企業アカウント申請書類を、わかりやすいチェックリスト形式でまとめたシートです。

社長の一筆入魂

当社では、某有名遊園地や観光で賑わう白馬のスキー場など、いろんな事例が出来てきました。

企業アカウント申請が通るとバッジがもらえるんですが、これがなかなか大変!審査基準も年々厳しくなっていますし、ぶっちゃけ審査担当者によっても全然言っていることが違ったり。笑

REDの運用サポートはもちろん、企業アカウント申請もベイスにお任せください!

【関連記事】インバウンド集客ではどのSNSを使うべき?運用成功のポイントも解説

【関連記事】爆買いは終了?中国人観光客のインバウンド最新動向|おすすめの集客方法も

【関連記事】【旅館のインバウンド対策】外国人観光客が体験したいこととは?集客事例も

まずはご相談だけでも大丈夫です

お気軽にご連絡ください

さぁ、ご一緒に

はじめましょう。

具体的なご依頼だけでなく、売り方や集客に関することなど現状の課題についても気軽にご相談ください。